Mit einer lebendigen Podiumsdiskussion unter dem Titel „Wende-Bilder“ klang der erste Tag der Abschlusstagung des Forschungsverbundes „Das mediale Erbe der DDR“ aus. Der große Saal der Bundesstiftung Aufarbeitung füllte sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, Vertreterinnen und Vertretern aus Stiftungen, Verbänden, Gedenkstätten, Museen sowie gesellschaftspolitischen Bildungsinstitutionen – aber auch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern.

Im Mittelpunkt des Abends standen künstlerische Perspektiven auf die Jahre um 1989/90: Wie erinnern wir uns an die späte DDR, an die Transformationszeit, an den Umbruch? Welche Rolle spielen Bilder – Fotografien und bildende Kunst – in diesem Erinnerungsprozess? Nach einem Grußwort von Franziska Kuschel von der Stiftung Aufarbeitung, die auf die prägende Kraft visueller Medien für das kollektive Gedächtnis verwies, übernahm Uta Bretschneider, Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig, die Moderation.

Diskutantinnen und ihre Projekte

Die Protagonistinnen dieses Abends bringen unterschiedliche Perspektiven, Werdegänge und Herangehensweisen an das Medium Bild mit. Ihre Biografien zeugen von einer spannenden Bandbreite an Erfahrungen: Annett Jahn absolvierte eine Ausbildung zur Fotografin, arbeitete als Grafikerin und studierte Medienkultur, bevor sie sich freiberuflich zwischen Fotografie, Film, Text und Redaktion bewegte. Ulrike Mönnig, ursprünglich Architektin, fand über Grafikdesign und Fotografie ihren Weg ins Kulturmanagement und kuratiert heute Ausstellungen in der ACC Galerie Weimar. Michaela Mai vereint Kunstgeschichte mit Literaturwissenschaft und widmet sich als Wissenschaftlerin an der Universität Jena der Erforschung von künstlerischen Reflexionen der Wendezeit. Isabel Enzenbach und Anja Tack, beide Historikerinnen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am ZZF Potsdam, erforschen ostdeutsche Fotografie der 80er und 90er Jahre – mit Blick auf gesellschaftliche und biografische Umbrüche sowie Migration.

So unterschiedlich wie die Diskutantinnen sind auch ihre Projekte – sie verbinden Kunst, Geschichte und Gesellschaft auf ganz eigene Weise.

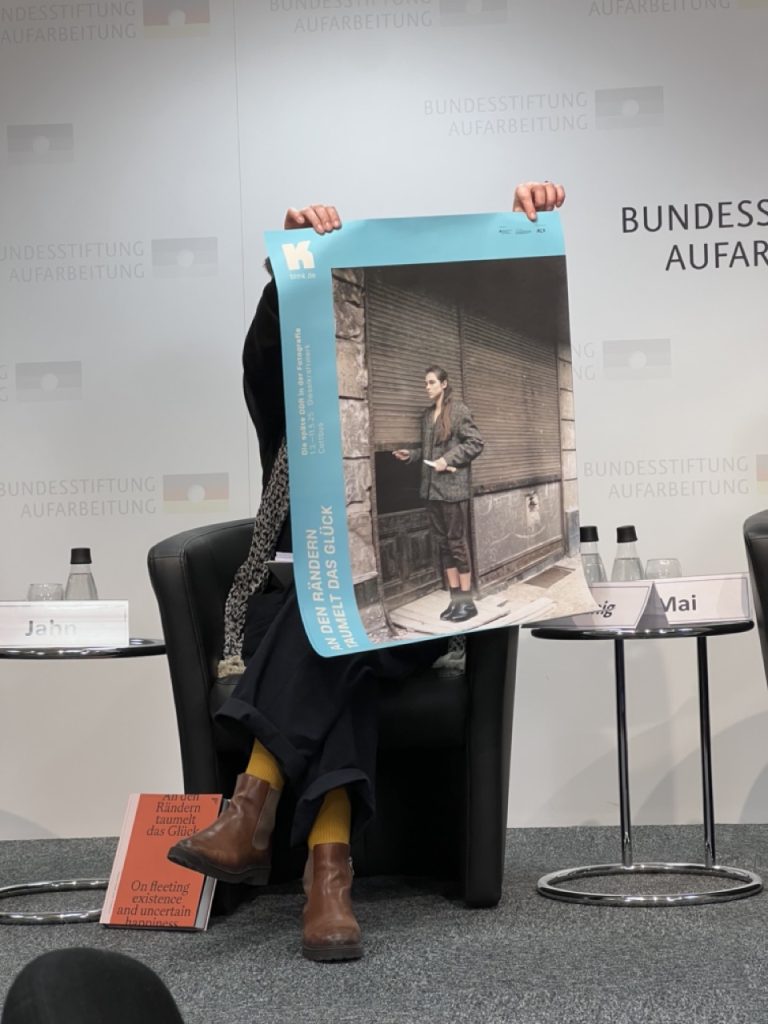

Annett Jahn und Ulrike Mönnig realisierten im Rahmen des Forschungsverbundes „Diktaturerfahrung und Transformation“ eine außergewöhnliche Kooperation zwischen Wissenschaft und bildender Kunst. Ihre Ausstellung „An den Rändern taumelt das Glück“ (ACC Galerie Weimar, 2022/23) versammelte 38 Fotografinnen und Fotografen sowie einzelne Filmschaffende mit über 300 Werken. Ergänzt wurde sie durch eine Filmreihe mit selten gezeigten Dokumentar- und Spielfilmen, ein Symposium zur Archivarbeit aus künstlerischer Perspektive, eine Satellitenausstellung mit privaten Sammlungsstücken und eine gleichnamige Publikation.

Michaela Mai untersucht im selben Forschungsverbund, wie Künstlerinnen und Künstler die ‚Wende‘ in ihren Werken verarbeitet haben – von der Krisenzeit vor 1989 über den Umbruch 1989/90 bis zu den Transformationsprozessen danach. Ihr Vergleich ostdeutscher Werke mit westdeutschen und internationalen Positionen zeigt Parallelen und Unterschiede im künstlerischen Umgang mit dieser historischen Zäsur.

Anja Tack und Isabel Enzenbach stehen mit ihrem Projekt „Das Weite suchen. 1985–1995. Fotografien eines Jahrzehnts in Ostdeutschland“ noch am Anfang, stellen aber bereits zentrale Fragen: Wie reflektierte die künstlerische Fotografie den gesellschaftlichen Wandel? Wie veränderten sich Themen, Motive und Arbeitsbedingungen mit der Zäsur 1989/90? In einem Spannungsfeld zwischen historischem Dokument und künstlerischem Ausdruck untersuchen sie, wie Fotografinnen und Fotografen kritisch auf die Gesellschaft blickten und „den Finger in die Wunde“ legten.

Um die Vielfalt der Themen zu strukturieren, setzt Uta Bretschneider drei Schwerpunkte: „Bild machen“: Wie entstehen Bilder – welche Motive, Orte und Akteure prägen sie? „Bild sehen“: Wie werden sie verbreitet und wahrgenommen? Und schließlich „Bild bewahren“: Wie werden sie erforscht und ausgestellt – und welchen Einfluss haben sie auf die Erinnerungskultur?

Wendebilder: Was zeigen sie?

Der Abend bietet einen facettenreichen Blick auf die fotografische Auseinandersetzung mit der Wendezeit – aus ost- und westdeutscher sowie internationaler Perspektive. Die Bilder erzählen von Arbeit und Arbeitslosigkeit, Umbruch und Konsum, Protest und Gewalt.

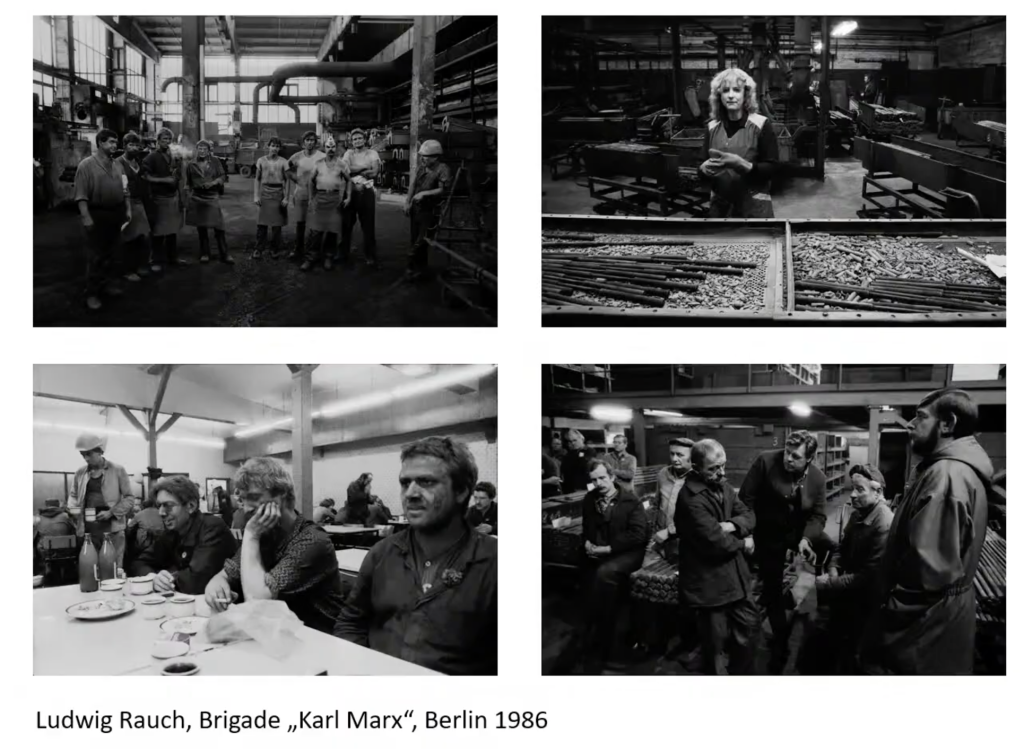

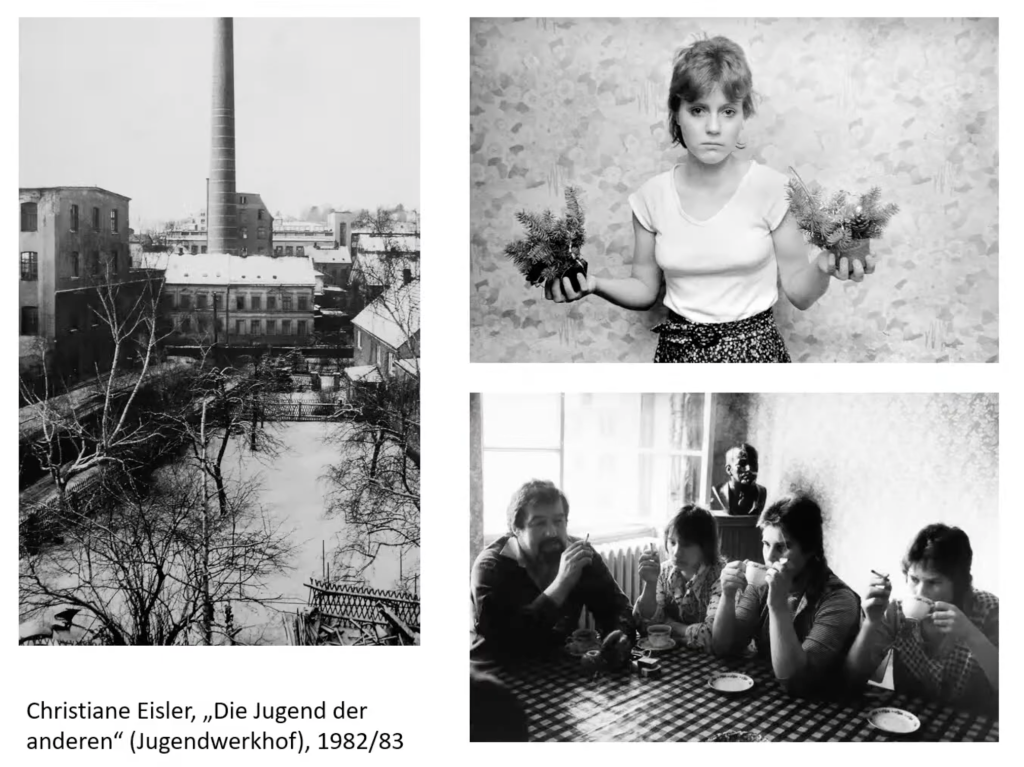

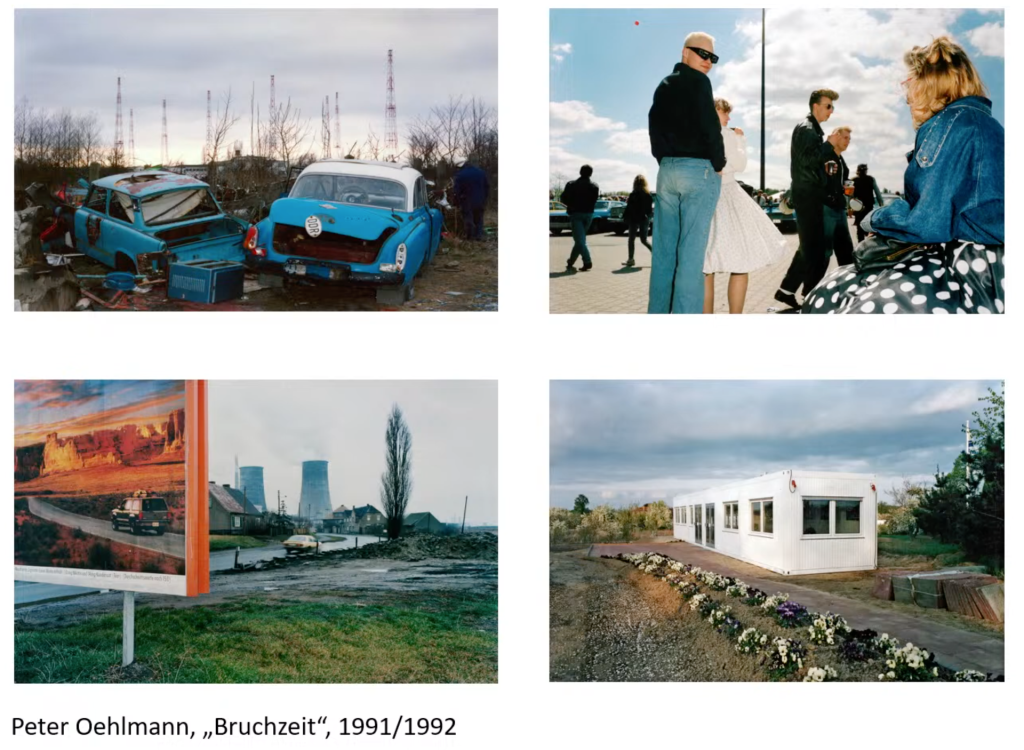

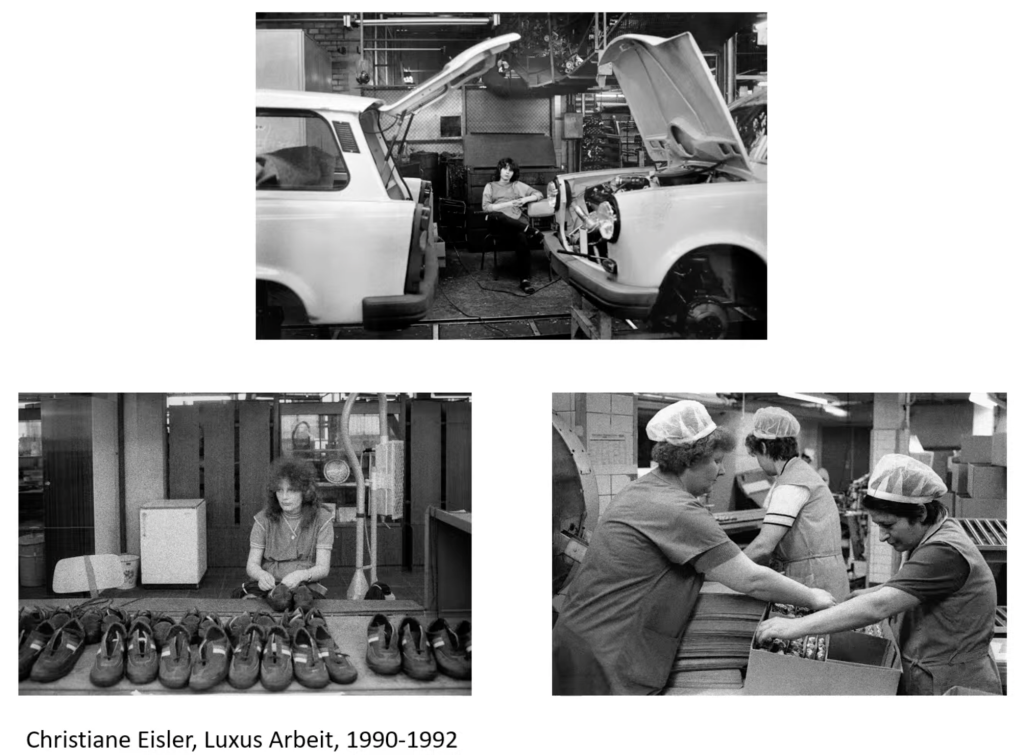

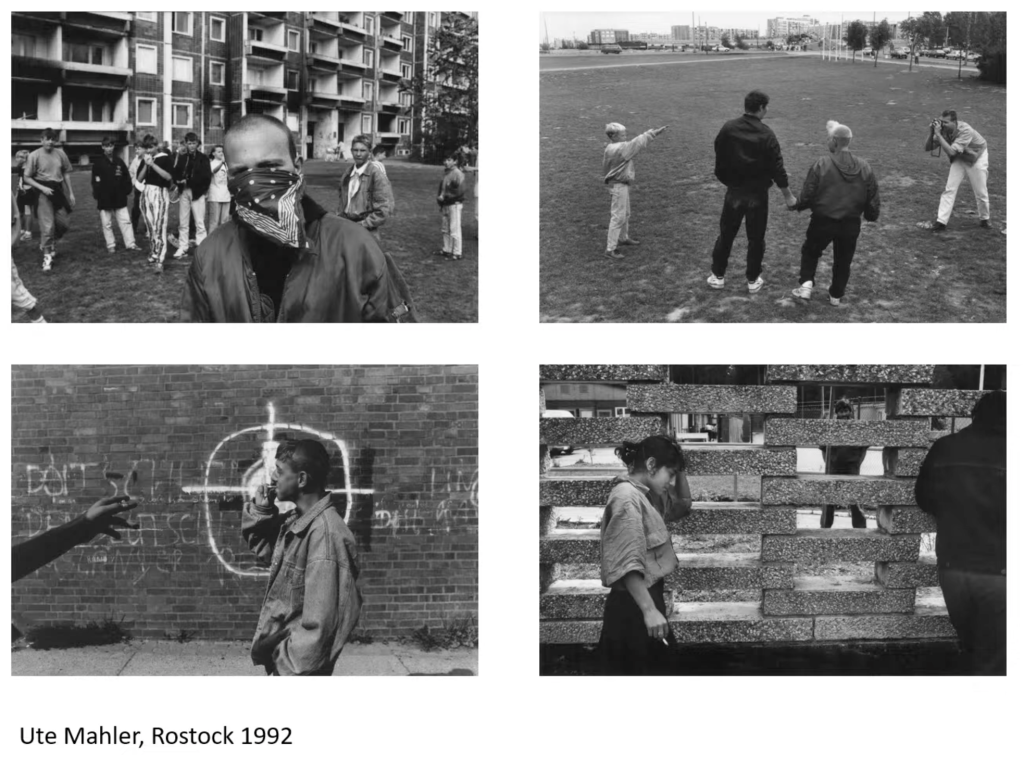

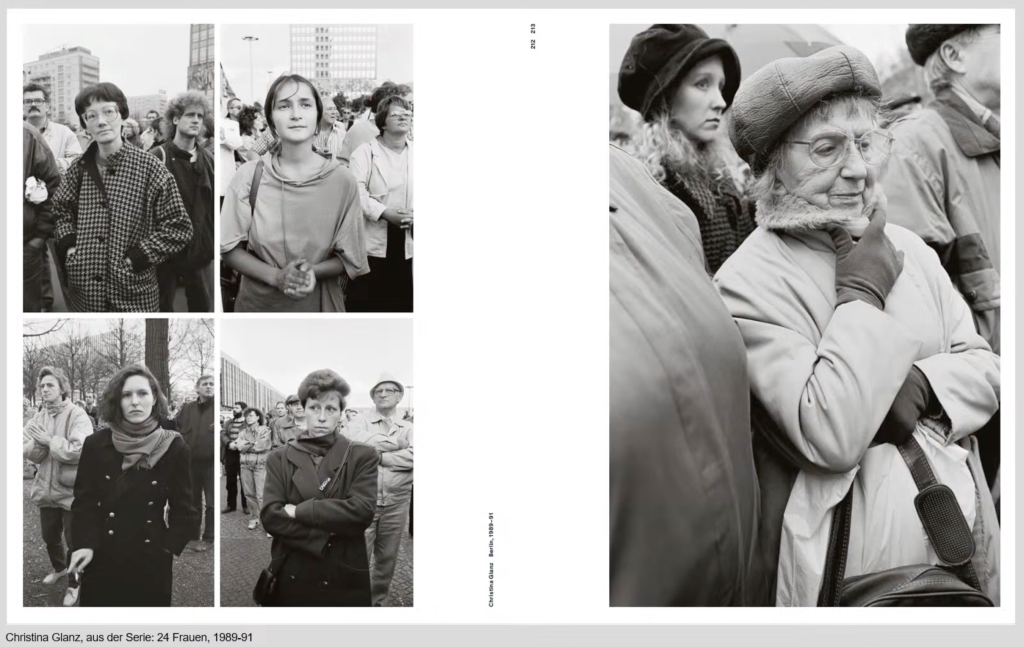

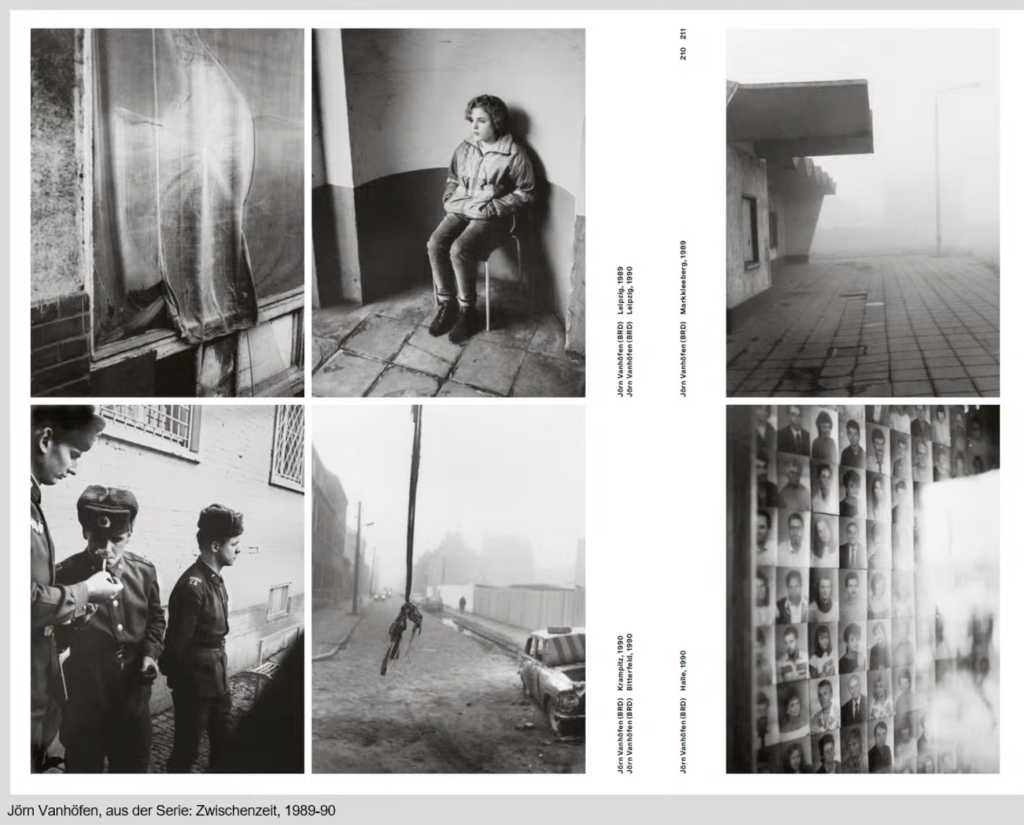

Ludwig Rauchs Brigade „Karl Marx“ (1986) zeigt ungeschönte Arbeiterporträts aus dem Berliner VEB Elektrokohle. Christiane Eislers Die Jugend der anderen (1982/83) rückt junge Menschen im Jugendwerkhof ins Bild – ein Beispiel für die zunehmende Auseinandersetzung mit Randgruppen in den 80ern. Peter Oehlmanns Bruchzeit (1991/92) kommentiert ironisch die Ankunft westlicher Konsumkultur, während Christiane Eisler in Luxus Arbeit (1990–92) Frauen in Industriebetrieben porträtiert, die sich in der Abwicklung befinden, und so den tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt dokumentiert. Gewalt und Rechtsextremismus unter jungen Menschen der 90er Jahre thematisiert Ute Mahler in Rostock (1992). Die gesellschaftskritische Perspektive und Haltung ostdeutscher Fotografie zeigt sich auch in den Serien, die die Wende selbst begleiten: Christina Glanz‘ 24 Frauen (1989–91) zeigt Demonstrantinnen am Rande des Menschenstroms, während Jörn Vanhöfen in Zwischenzeit (1989/90) die sich auflösende DDR in melancholisch-abstrakten, düsteren Bildern einfängt.

Alle Bilder sind Screenshots aus der Livestream-Aufzeichnung der Diskussion.

Blinde Flecken

Gab es etwas, das die künstlerischen Blicke auf das Ende der DDR nicht erfassten? Isabel Enzenbach sieht einen überwältigenden Bilderreichtum – für fast jedes Thema lässt sich ein Motiv finden. Viel spannender sei die Frage, welche Bilder dominieren und welche im Schatten stehen. Arbeit, Strukturwandel und Deindustrialisierung seien sehr präsent, ebenso wie kreative Ausdrucksformen für schwer greifbare Themen wie Abwanderung. Doch eines vermisst die Historikerin: Bilder, die die Perspektive der Betroffenen rechter Gewalt in den frühen 90ern einfangen – etwa von Vertragsarbeiterinnen und Schwarze Menschen in Ostdeutschland, die mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit konfrontiert waren.

Systembruch – Bruch in der Biografie?

Für viele Fotografinnen und Fotografen bedeutete 1989 Freiheit – aber auch einen tiefen Einschnitt in ihre Arbeit. Als scharfsichtige Beobachtende hielten sie den gesellschaftlichen Umbruch fest, dokumentierten soziale Spannungen und Veränderungen, erzählt Annett Jahn. Doch auch sie selbst standen vor einer neuen Realität: Ostdeutsche Fotografinnen und Fotografen mussten sich in einem neuen, fremden Markt behaupten, sich orientieren, neue Wege finden. In ihren Bildern spiegelt sich oft eine tiefe Desillusionierung. Doch nicht nur die Zäsur von 1989, sondern bereits die vorangegangene Stagnation der DDR wird in ihren Werken sichtbar: Die Hilflosigkeit dieser Zeit manifestiert sich in melancholischen Settings – menschenleeren Szenen, Spiegelungen und Blicken durch Glas und Fenster.

Ein weiblicher Blick auf 1989?

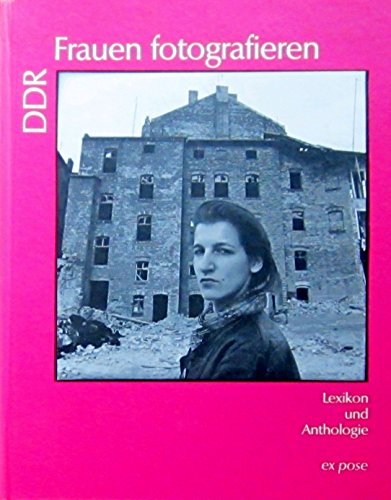

Lässt sich ein spezifisch weiblicher Blick auf die Wendezeit erkennen? Pauschale Antworten seien schwierig, meint Anja Tack, doch Gabriele Muschter, Kunstwissenschaftlerin aus der DDR, stellte 1989 fest: „Ja, Frauen fotografieren anders.“ In ihrer Publikation versammelte Muschter über 40 Fotografinnen, deren Werke oft intime Nahaufnahmen und Themen wie körperliche und seelische Verletzungen aufgriffen. Solche Motive finden sich allerdings auch bei ihren männlichen Kollegen. Interessanter sei, so Anja Tack, was nach 1989 mit diesen Fotografinnen geschah. Viele hatten bereits in den 80ern das Land verlassen – und nicht alle konnten in der BRD Fuß fassen. Nach der Wende wiederholte sich das Muster: Während einige ihre Karrieren fortsetzten, scheiterten andere am neuen Kunstmarkt. Neben familiären Verpflichtungen (Familienplanung und Care-Arbeit) war es oft die Herausforderung, sich selbst zu vermarkten – Galeristen und Ausstellungsorte zu finden, Sammler zu überzeugen, Sichtbarkeit zu erlangen. Diese Notwendigkeit, die in der DDR so nicht bestand, stellte für viele Frauen eine Hürde dar.

Als der „Freudentaumel“ vorbei war

Michaela Mai teilt ihre überraschende Erkenntnis: Der „Freudentaumel“, den viele mit der Wende verbinden, spiegelt sich kaum in den Kunstwerken wider. Im Gegenteil: Die Öffnung der Grenze, oft ein zentrales Thema der Erinnerungskultur, spielt in der Kunst eine eher untergeordnete Rolle. Stattdessen treten eine deutliche Verunsicherung und Skepsis zutage, vor allem bei den ostdeutschen Künstlerinnen und Künstlern.

Nach der Zäsur 1989/90 wird sichtbar, wie unterschiedlich die Themen gewählt werden. Künstlerinnen und Künstler aus Westdeutschland fokussieren sich stark auf die wirtschaftliche Transformation und den Wiedervereinigungsprozess im Allgemeinen, während ostdeutsche Schaffende vielmehr die individuellen Lebenswege und die neue Realität nach dem Umbruch thematisieren. Viele dieser „Umbruchsbilder“ gerieten in den 90er Jahren in den Hintergrund – sie passten nicht in das dominierende Narrativ von Jubel, Einheit und Errungenschaft. Michaela Mai beobachtet jedoch, dass diese Perspektiven in den letzten Jahren zunehmend in Ausstellungen zu finden sind, die ein breiteres Spektrum an Erfahrungen zeigen.

„Bildikonen“ – Was macht sie aus?

An diesem Abend wird auch die Frage nach den „Bildikonen“ aufgeworfen, den Bildern, die das kulturelle Gedächtnis prägen. Laut Ulrike Mönnig zeichnen sich Bildikonen vor allem durch ihre emotionale Aufladung aus – sie besitzen das Potenzial, über sich hinauszuweisen. Anja Tack ergänzt, dass wirklich gute Bilder nie „auserzählt“ sind; bei jeder erneuten Betrachtung entdeckt man was Neues. Sie vergleicht dies mit einer „freundlichen Begegnung mit guten alten Bekannten“, der man nie „überdrüssig“ wird. Ein Beispiel für eine solche Bildikone schlägt die Historikerin vor: „Fahnenflucht“ von Harald Hauswald, aufgenommen 1987 auf dem Berliner Alexanderplatz während der 1. Mai-Demonstration. Das Bild wird oft als „Sinnbild für den Niedergang der DDR“ interpretiert und beeindruckt durch Dynamik, Komposition und ästhetische Elemente.

Das bildliche Erbe der DDR – „Jeder bringt sich selber mit“

Ausstellungen zur DDR polarisieren. Annett Jahn und Ulrike Mönnig erinnern sich an Besucherreaktionen wie: „Das ist nicht meine DDR, das ist mir zu trist, es war doch auch bunt bei uns“ – oder das genaue Gegenteil: „Ja, genau so war es! Danke, dass ihr das so zeigt.“ Besonders spannend fanden sie nicht nur die Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern, sondern auch die Einträge im Gästebuch: Dort entspann sich ein kleiner Dialog, der zeigte, dass solche Bilder nicht nur Begegnungen ermöglichen, sondern auch das Wissen voneinander stärken und das Verständnis fördern – und damit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Dialog leisten.

In der anschließenden Fragerunde mit dem Publikum ging es um Wendebilder aus westdeutscher Perspektive, um die Sichtbarkeit von Bildern in den frühen 90ern und um die Rolle des zeitlichen Abstandes zu den Ereignissen. Auch Fotogenres wie Naturfotografie und Abstraktion kamen zur Sprache. Zum Abschluss bringt Uta Bretschneider es auf den Punkt:

„Das mediale Erbe der DDR ist so reich, dass es uns noch lange begleiten wird und uns noch viele bunte Veranstaltungsformate und Forschungsprojekte schenken muss.“

Die zweitägige Verbundtagung hat diesen Reichtum erlebbar gemacht.

Die Podiumsdiskussion wurde live übertragen, die Aufzeichnung ist auf dem YouTube-Kanal der Stiftung Aufarbeitung verfügbar: https://www.youtube.com/live/H_fNZsUNgbQ?si=gFBWIitiC9MLB4yo